DAV, TRE, Périodes réfractaires BIOTRONIK

Dans cet article

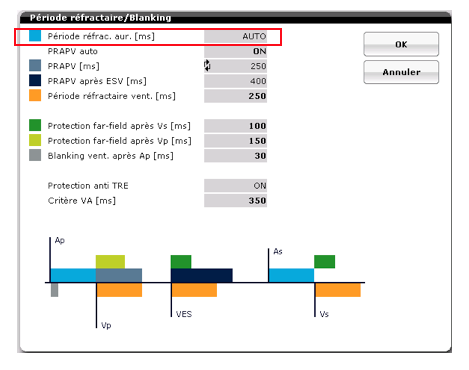

Le blanking et la préiode réfractaire atriale post-atriale

La période réfractaire atriale (PRA) intervient suite à un évènement atrial stimulé ou détecté (en bleu sur l'image) quand il n'est pas en période réfractaire. Elle est programmée sur Auto en nominal ce qui veut dire qu'elle est égale à une valeur fixe de 225 ms mais qu'elle est automatiquement augmentée si le délai AV est programmé plus long que 225 ms. Ce paramètre est non programmable.

Les périodes réfractaires atriales post ventriculaire

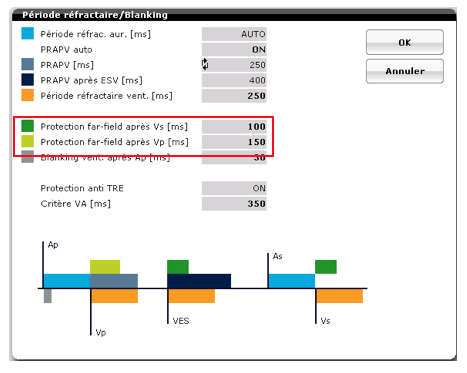

Le blanking atrial post-ventriculaire: protection far-field

C’est une période réfractaire appliquée dans l’oreillette après détection et stimulation ventriculaire pour éviter une écoute croisée (protection contre le far-field).

Pour éviter l’écoute croisée sur ventricule stimulé (en anglais cross-talk) et la détection de la télé-onde R sur ventricule détecté (en anglais far-field oversensing), il existe une période réfractaire spécifique au niveau du canal atrial.

L’utilité du blanking atrial post-ventriculaire est d’éviter la détection, par la chaine atriale :

- de l’artéfact de stimulation ventriculaire

- de la dépolarisation du ventricule spontané ou stimulé

Pour les stimulateurs Biotronik, il s’agit d’une période réfractaire appliquée dans l’oreillette après détection et stimulation ventriculaire pour éviter une écoute croisée (protection contre le far-field).

La valeur nominale est de 100 ms (programmable entre 100 et 220 ms) après un ventricule spontané (VS) et de 150 ms (programmable entre 100 et 220ms) après un ventricule stimulé. Si un évènement tombe dans ce blanking, il est noté Ars (PFF) mais ne déclenche pas de délai AV et n’est pas comptabilisé pour le diagnostic des arythmies atriales.

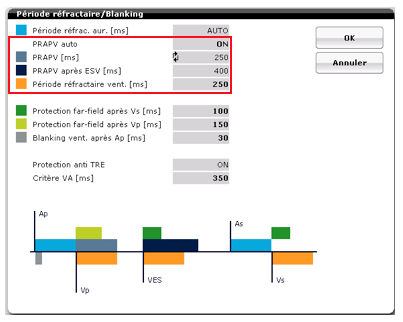

La période réfractaire atriale post-ventriculaire (PRAPV)

La période réfractaire atriale post-ventriculaire (PRAPV) est déclenchée par une stimulation ventriculaire ou par une extrasystole ventriculaire (spécificités des stimulateurs Biotronik, un ventricule spontané ne déclenche pas de PRAPV). Elle intervient lorsque le stimulateur fonctionne en modes DDD, DDI et VDD. Elle est principalement destinée à empêcher la détection d’ondes P rétrogrades susceptibles de déclencher des tachycardies par réentrée électronique (modes de suivi atrial). Lorsque le stimulateur fonctionne en mode DDI, la PRAPV empêche l’inhibition atriale par la détection d’ondes P rétrogrades.

Sa première partie est occupée par le BAPV et est donc réfractaire absolue. Après le BAPV, la période est relative. Durant la PRAPV, des événements atriaux intrinsèques peuvent être détectés comme événements réfractaires et identifiés sur les enregistrements de marqueurs d’événements mais ils n’affectent pas la synchronisation des intervalles de stimulation. Ainsi, un évènement atrial détecté dans cette période n’induit pas de délai AV. Lorsque le stimulateur fonctionne en modes DDD et DDI, la stimulation atriale prévue n’est pas inhibée.

Pour éviter de recycler la stimulation ventriculaire sur une onde P rétrograde, la PRAPV doit être théoriquement programmée à une valeur supérieure au temps de conduction rétrograde ventriculo-atrial du patient. La valeur moyenne du temps de conduction rétrograde est comprise entre 220 et 280 ms suivant les patients mais peut parfois être encore plus longue avec nécessité d’adapter la PRAPV. Cependant, une PRAPV trop longue peut induire l’apparition d’un bloc 2:1 à des fréquences intrinsèques élevées lorsque le stimulateur fonctionne en mode de suivi atrial (DDD ou VDD).

Pour un stimulateur Biotronik, la PRAPV est programmable sur Auto ou de 175 à 600 ms. La PVARP post extrasystole est allongée de 150 ms (PVARP + 150 ms).

Quand la PRAPV est programmée sur Auto, la PVARP nominale est de 250 ms. La PVARP est prolongée de 50 ms pendant 7 jours quand un épisode de TRE est diagnostiqué et traité. Si aucune TRE ne survient pendant 7 jours, la PRAPV est diminuée de 50 ms jusqu’à une valeur minimale de 175 ms).

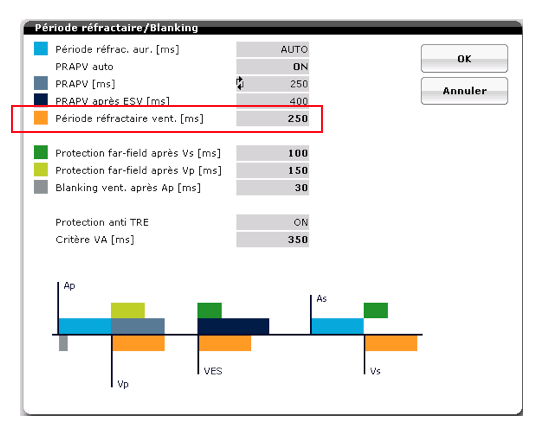

Le blanking et la période réfractaire post ventriculaire

Tout évènement détecté (VS ou extrasystole) ou stimulé dans le ventricule déclenche une période réfractaire ventriculaire (PRV) programmable.

Cette période réfractaire ventriculaire (PRV) est destinée à empêcher le double comptage de l’onde R et/ou la détection de l’onde T.

Les périodes réfractaires ventriculaires post-stimulation atriale

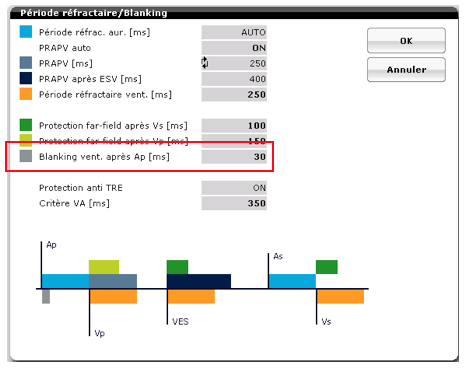

Le blanking ventriculaire post-stimulation atriale

Cette période de blanking ventriculaire programmable est déclenchée après un stimulus atrial et est destinée à éviter la détection du stimulus atrial par la chaine de détection ventriculaire qui entraînerait une inhibition ventriculaire.

Ce blanking est programmable entre 30 et 70 ms (valeur nominale 30 ms).

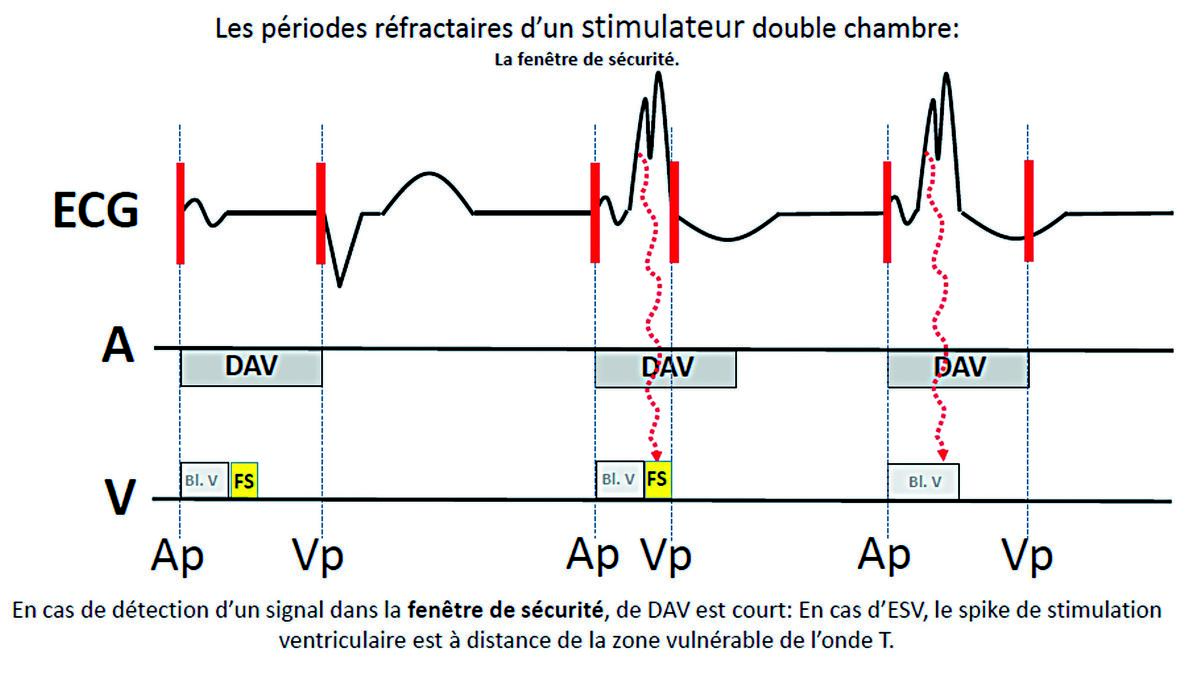

La fenêtre de sécurité

La fenêtre de sécurité est une période de détection ventriculaire complémentaire du blanking ventriculaire post-atrial. Elle est mise en route seulement après stimulation atriale et est conçue pour empêcher une asystolie ventriculaire due à une inhibition inappropriée de la stimulation ventriculaire par détection du stimulus ou de la dépolarisation atriale.

La fonction est disponible lorsque le stimulateur fonctionne en modes DDD, DDI, et DVI.

Une détection ventriculaire après une stimulation atriale est considérée comme non physiologique et provoque une stimulation ventriculaire en fin de fenêtre de sécurité.

L’aspect de délai AV court permet de reconnaître une stimulation en fenêtre de sécurité sur l’électrocardiogramme.

Si l’évènement détecté dans la fenêtre de sécurité est le résultat d’une écoute croisée ou d’un bruit surdétecté, l’impulsion de stimulation permet une capture ventriculaire effective en fin de fenêtre de sécurité.

Si l’évènement détecté dans la fenêtre de sécurité correspond à une extrasystole ventriculaire tardive ou à une conduction atrio-ventriculaire, la stimulation en fin de fenêtre de sécurité survient suffisamment tôt dans la période réfractaire ventriculaire myocardique absolue permettant d’éviter une stimulation sur le sommet de l’onde T.

Pour un stimulateur Biotronik, après une stimulation atriale et la période de blanking ventriculaire (programmable entre 30 et 70 ms), débute la fenêtre de sécurité d’une durée non programmable (elle dure depuis la fin du blanking ventriculaire jusqu’à 100 ms après la stimulation atriale). Une détection ventriculaire dans cette fenêtre de sécurité provoque une stimulation ventriculaire à la fin de cette fenêtre (100 ms après la stimulation atriale).

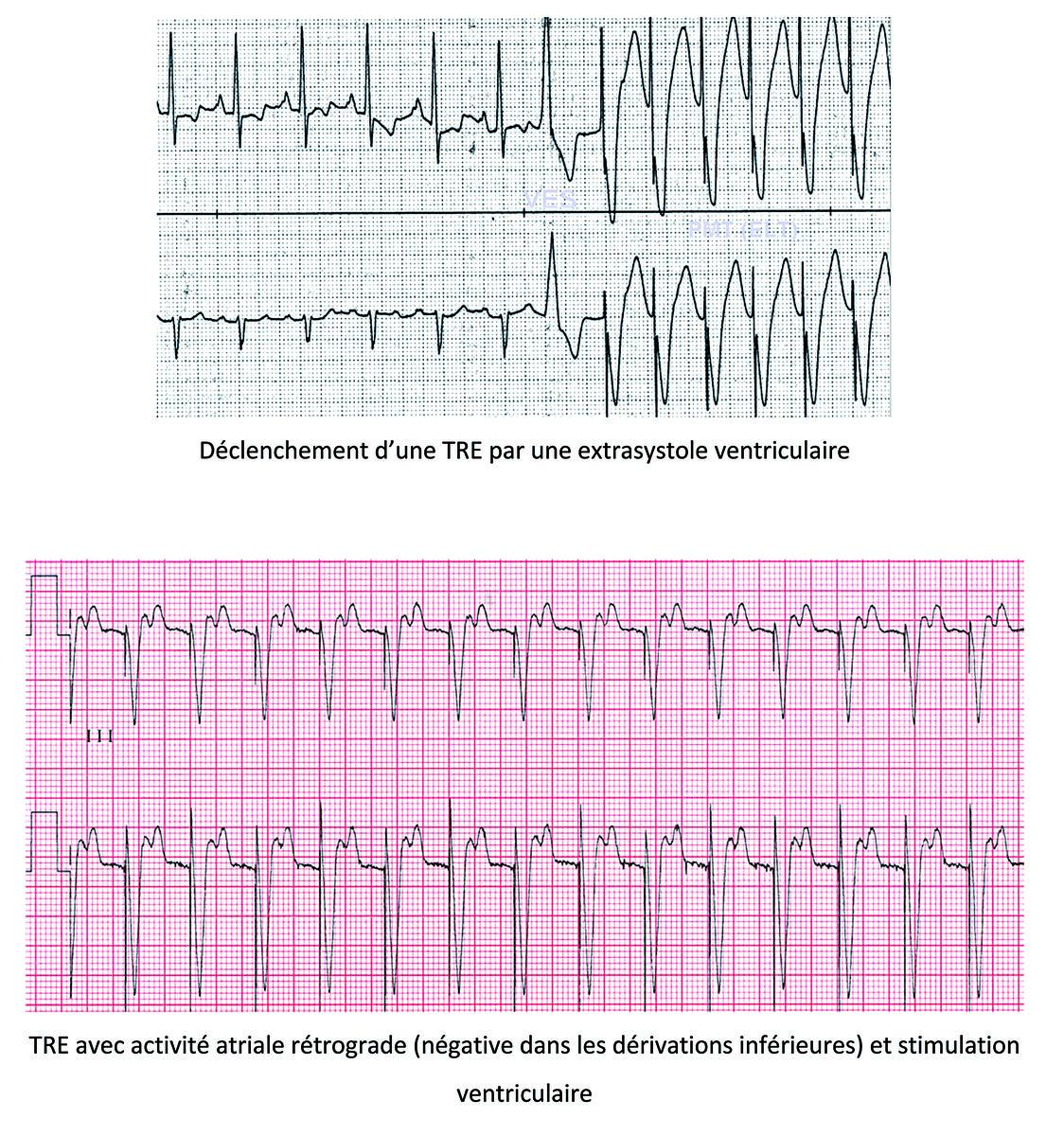

Démarrage, entretien et fréquence d'une TRE

Le démarrage d’une TRE implique :

- la programmation d’un mode de suivi atrial (DDD ou VDD)

- la perméabilité de la conduction rétrograde

- une perte momentanée ou permanente de la synchronisation atrio-ventriculaire. En effet, si l’activité ventriculaire est correctement synchronisée à celle de l’oreillette, la conduction rétrograde est bloquée.

La conduction rétrograde est présente en moyenne chez 40% des patients stimulés au repos, toutes indications confondues. Elle est beaucoup plus fréquente chez les patients implantés pour dysfonction sinusale (jusqu’à 80%) que pour bloc auriculo-ventriculaire. A l’effort, l’incidence moyenne atteint 75%. Ces chiffres sont suffisamment élevés pour justifier d’une protection efficace à programmer systématiquement.

Les événements suivants peuvent favoriser une dissociation AV, une conduction rétrograde et le déclenchement d’une TRE: - une extrasystole ventriculaire ;

- une extrasystole atriale avec allongement du délai AV pour respecter la fréquence cardiaque maximale programmée ;

- un délai AV programmé trop long (la voie nodo-hisienne est sortie de sa période réfractaire au moment de la stimulation ventriculaire) ;

- une interférence externe ou des myopotentiels détectés par la chaine atriale ;

- un défaut de détection ou de stimulation atriale ;

- une absence d’extension de PRAPV après retrait d’un aimant, ou sortie de repli lors de la réassociation AV 1/1 ;

- application et retrait d’un aimant ;

- programmation du mode VDD chez un patient avec rythme sinusal plus lent que la fréquence minimale programmée ;

L’entretien de la TRE résulte de la détection hors périodes réfractaires d’une onde P’ rétrograde qui entraine le déclenchement d’un délai AV souvent allongé, qui favorise de nouveau la conduction rétrograde après stimulation ventriculaire. Une TRE est donc une séquence répétitive dans laquelle le stimulateur réagit à chaque onde P’ rétrograde en stimulant le ventricule à une fréquence élevée qui à son tour génère une onde P’ rétrograde.

Le cycle se répète ainsi indéfiniment à moins de l’apparition d’un bloc rétrograde ou de l’intervention d’un algorithme spécifique du stimulateur.

Une TRE de durée prolongée peut être mal supportée avec une symptomatologie allant de la simple sensation de mal être ou de palpitations jusqu’à la décompensation cardiaque chez les patients présentant une cardiopathie sous-jacente.

La fréquence cardiaque durant une TRE dépend :

- du temps de conduction rétrograde

- de la fréquence maximale programmée

- du délai AV en cours

Si la somme temps de conduction rétrograde + délai AV (à la fréquence maximale) est plus courte que l’intervalle minimal de stimulation (60000/fréquence maximale), la fréquence de la TRE est égale à la fréquence maximale programmée, le délai AV est stable et allongé à chaque cycle.

Si la somme temps de conduction rétrograde + délai AV (à la fréquence de la TRE) est plus longue que l’intervalle minimal de stimulation (60000/fréquence maximale), la fréquence de la TRE est inférieure à la fréquence maximale et égale à 60000/(temps de conduction rétrograde + délai AV), et le délai AV est celui programmé à la fréquence en cours. Ce cas de figure est observé dans environ 35% des cas.

La prévention du démarrage des TRE

Différentes options complémentaires peuvent être privilégiées pour prévenir la survenue des TRE:

- la programmation d’un mode sans suivi atrial comme le DDI qui permet d’éviter la survenue des TRE. Ce mode de stimulation présente toutefois des limites incompatibles avec les caractéristiques de certains patients (pas de suivi des ondes P détectées).

- la programmation d’une PRAPV plus longue que le temps de conduction rétrograde qui peut être mesuré au moment de l’implantation. Il faut rappeler toutefois que la programmation d’une PRAPV trop longue peut induire l’apparition d’un bloc 2:1 à l’effort mal supporté par le patient. La programmation d’une PVARP et/ou d’un délai AV dynamiques permet d’augmenter la capacité d’effort. Une PRAPV programmée à 300 ms est suffisante chez la majorité des patients pour éviter la survenue d’une TRE.

- éviter toute situation favorisant une perte de synchronisme AV :

- programmer des délais AV courts plutôt que longs

- assurer une détection et une stimulation correctes et permanentes (marge suffisante)

- programmer une détection atriale bipolaire pour éviter la détection de myopotentiels ou d’interférences extérieures

allonger automatiquement la PRAPV après une ESV : l’objectif est d’empêcher le suivi d’ondes P’ rétrogrades (ou de l’activité sinusale) engendrées par les extrasystoles ventriculaires. La conduction rétrograde suivant une ESV peut perturber le synchronisme AV et affecter la synchronisation du mode de stimulation. Le stimulateur définit une ESV comme tout événement ventriculaire détecté qui suit un autre événement ventriculaire stimulé, réfractaire ou détecté sans qu’il y ait un événement atrial intermédiaire.

Pour un stimulateur Biotronik, la PRAPV est programmable en millisecondes ou en Automatique avec une extension après la survenue d’une ESV. La PRAPV démarre après un cycle stimulé (Vp) ou une ESV mais pas un cycle classé Vs.

A la fin d’un épisode de TRE, la PRAPV et la PRAPV (ext) qui survient après une ESV sont automatiquement prolongées de + 50 ms. Après 7 jours sans TRE, les valeurs de PRAPV reviennent à la normale (- 50 ms).

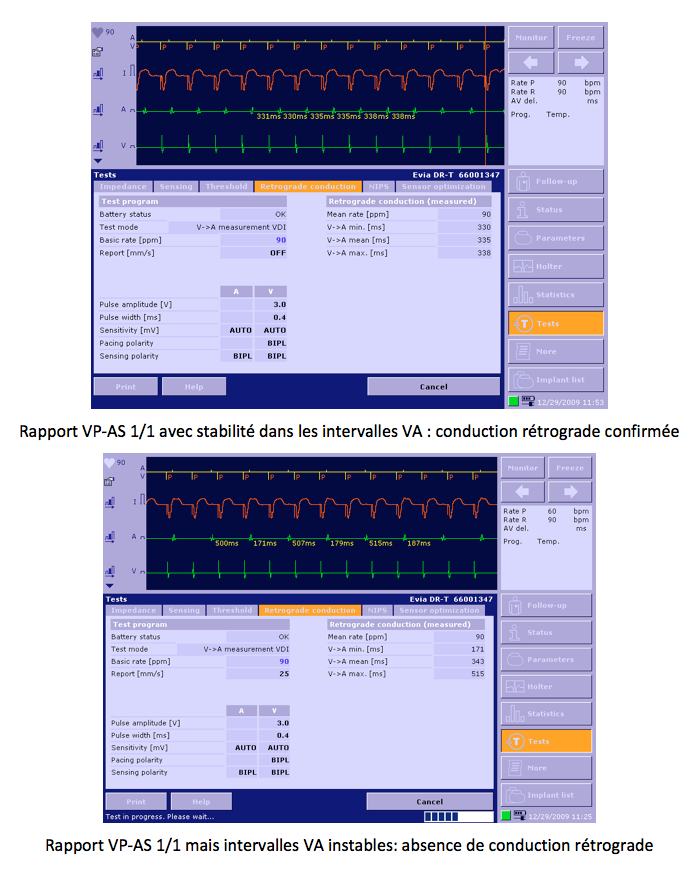

Test de conduction rétrograde

Une des spécificités des stimulateurs Biotronik est de proposer la mesure du temps de conduction rétrograde pour adapter la programmation de la PRAPV.

Le test de conduction rétrograde est réalisé en mode VDI (fréquence programmable qui doit dépasser le rythme spontané du patient). Les 5 premiers cycles ne sont pas analysés. Le dispositif confirme l’existence d’une conduction rétrograde quand il existe un rapport 1/1 entre oreillette spontanée et ventricule stimulé et quand l’intervalle VA est jugé constant. Trois valeurs de conduction rétrograde sont fournies : valeur minimale de l’intervalle VA, valeur maximale et valeur moyenne. Si ces 3 valeurs ne diffèrent pas de plus de 25 ms, l’existence d’une conduction rétrograde est suspectée.

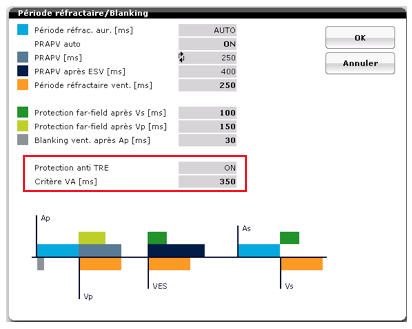

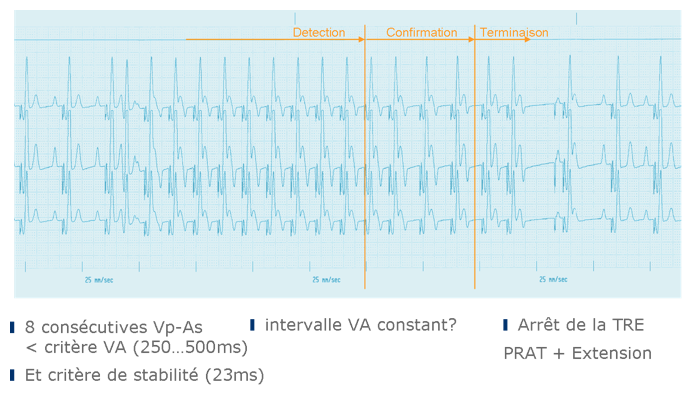

La protection contre les TRE est programmable sur marche ou arrêt (si PVARP Auto, ne peut être que sur marche). Il existe 3 phases dans la prise en charge d’une TRE : la suspicion, la confirmation et l’interruption.

Suspicion d’une TRE

Le dispositif suspecte l’existence d’une TRE si :

- la fréquence cardiaque dépasse 100 battements/minute

- succession de cycles VP-AS

- l’intervalle VA (VP-AS) est plus court que l’intervalle VA programmé (valeur nominale de 350 ms, programmable entre 250 et 500 ms) pendant 8 cycles consécutifs

- les intervalles VA sont stables (+/-25 ms)

Confirmation de la TRE

- si la fréquence de la TRE est égale à la fréquence cardiaque maximale programmée, le délai AV est augmenté de 50 ms

- si la fréquence de la TRE est plus lente que la fréquence cardiaque maximale programmée, le délai AV suivant est raccourci de 50 ms

L’intervalle VA est alors mesuré à la suite de cette modification de délai AV. Si en dépit de cette modification, l’intervalle VA reste constant, la TRE est confirmée.

Réduction de la TRE

Le principe est d’allonger temporairement la PRAPV pour que l'événement atrial suivant soit détecté dans la période réfractaire. Cet événement réfractaire n'est pas synchronisé au ventricule pendant 1 cycle et la tachycardie est interrompue. La PVARP est donc allongée sur un cycle à une valeur égale au critère VA programmé + 50 ms. Comme expliqué précédemment la PRAPV (PRAPV post-stimulation et PVARP post-ESV) est ensuite allongée systématiquement de 50 ms.